Capítulo 1 – Ir a Página Lecturas de Lingüística con posts

Capítulo 2

Los términos «lenguas, dialectos, idiomas, hablas, jergas…» son sobre todo términos sociales o políticos y no lingüísticos. ‘Dialecto’ y ‘jergas’ se han usado (para establecer jerarquías de validez, es decir, se han usado) peyorativamente. Por esto ahora más bien hablamos de variantes.

«¿Por qué los estatutos de autonomía de Valencia y Baleares hablan de las lenguas valenciana y balear, y no de la lengua catalana? Los baleares son ajenos a la discusión valencianista sobre los orígenes de su habla, pero se ha evitado el término lingüisticamente correcto «catalán», para no dar la impresión de que las Baleares son, o hayan sido, o puedan ser, «países catalanes».

La confusión, por lo general intencionalda, de nación y lengua tiene la culpa [es responsable] de casi todo esto.»

«ya no se habla de dialectos, jergas y todo eso, sino de variantes diatópicas (por lugar) y variantes diastráticas (por grupo social), así como de lenguajes especiales (jergas).

[No me gusta el ejemplo humorístico de p. 35 porque no diríamos «literatura en variantes diatópicas castellanas» para nombrar la literatura extremeña, murciana, canaria o andaluza. Se dice, que yo sepa, Literatura gallega, y otra, Literatura en gallego, etc. Y en general se habla de «variantes» de las lenguas, ¿no?]

Lenguaje (humano): «capacidad que poseemos los seres humanos [las personas] para hacer ciertas cosas por medio de una serie de señales sonoras o visuales.»

Lengua: lo que todo el mundo entiende por lengua. «Una lengua es un consenso social.»

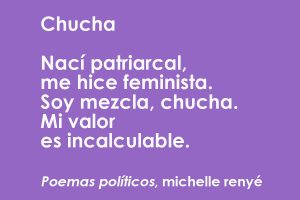

«Algo fundamental es que toda lengua existe solamente en la diversidad: variantes sociales, regionales, de edad, sexo (ahora se suele decir «género» – [?? no suena bien: al margen de lo que pueda entenderse de esto, que es sólo una cosa, está la realidad, además. El análisis con inteligencia feminista también es científico y como tal, requiere la creación de terminología adecuada. Usarse esos términos fuera de contexto o sin explicación no genera más interpretación que la que se impone que tiene relación con negarse a atender a los análisis feministas])

«Más adelante nos enfrentaremos a la cuestión de la diversidad y cómo podemos someterla [abordarla] científicamente».

Lengua estándar: «Es lo que se enseña a los extranjeros, normalmente también lo que se aprende en las escuelas. La inmensa mayoría de los textos escritos* está en el estándar y es la forma de lengua que se utiliza pra dar conferencias y clases, en debates políticos y otros muchos ámbitos.» [¿Y por qué no incluir ya los estándares orales, ya que operan hegemónicamente y eso se podría evitar, para dejar de reproducir malas ideas. PIenso en el caso de gente que trabaja en canales nacionales y tiene en su español un acento andaluz o canario que pueden hacer estándar andaluz o canario culto, pongamos, una presentadora canaria trabajando en la tele nacional: ¿por qué tiene que imitar el acento castellano? El acento andaluz o canario no implica menos cultura o control del español. Los acentos distintos al español castellano tienen que ser disimulados forzando a la gente a adoptar el «acento español» según la Real Academia de la Palabra Muerta y sus secuaces? Uno de los autoritarismos lingüísticos más acatados por el público, a quien si se lo planteas te dicen que «hombre, es normal que…!»]

* …

«Pero hay bastante gente que en el ámbito privado puede usar otras formas de la «lengua española». Por ejemplo, pueden expresarse en lo que podemos llamar «ganadino cerrado», o sea el dialecto o variante diatópica de Granada. En ello no hay absolutamente nada de «incorrecto»: las cosas son así, y ya está.»

«Hasta los samoanos tienen una forma de hablar «culta» [socialmente consensuada como común, compartida], socialmente reconocida, y otra más coloquial.»

«El estándar no es otra cosa que la forma de lengua socialmente aceptada com la más adecuada para los contextos formales de uso.» p. 38

«Normalmente, el estándar es tan fuerte que va eliminando poco a poco los dialectos.»

«¿Quiere esto decir que todo el mundo que utiliza el estándar habla igual? ¡No, en absoluto! Un problema en la concepción no lingúistica de las lenguas es precisamente el pensar que hay una sola forma correcta y que el resto es dialecto (en sentido peyorativo) o puro y simple «hablar mal». No es sólo ni principalmente culpa de la gente de la calle, desde luego, porque esta idea ha sido la oficialmente predominante durante emucho tiepo y se ha visto favorecida hasta por las instituciones: las academias de la lengua, que deciden de manera artificial [violenta; que pretenden imponer haciendo uso no de argumentos sino de mala saña] lo que está bien y lo que está mal (…) Problemas causados por enfoques ya antiguos y anticuados de la lengua pero que seguimos inclulcando a la gente… ¡incluso algunos lingüistas!»

Resumiendo: Hablar distinto no es necesariamente hablar mal. Necesariamente tenemos que hablar distinto según con quién y dónde estemos o qué tengamos que hacer con el lenguaje. Mis ejemplos: utilizar el lenguaje epistolar en un sms es de ignorantes no ya de pedantes, como también utilizar lenguaje formal de textos escritos en una situación de comunicación de la vida más cotidiana, de hecho, eso se hace en humor para hacer reír.

«Lo cierto es que «estándar» no es exactamente lo mismo que «lengua normativa. (…) El estándar, por su misma naturaleza, admite diferencias. Normalmente no en la ortografía, que es fija: español, alemán, italiano, neerlandés, ruso, checo, griego… tienen una ortografía única para todos los que quieran usar el estándar. [Esto no incluye la vida real nueva que tenemos: la comunicación oral escrita, por escrito, como en chats, sms, foros… Es decir, antes (¡y no ahora, necesariamente! si aceptamos la existencia de otros lenguajes escritos, los orales!) el lenguaje escrito estaba vinculado a las élites que lo usaban casi exclusivamente para textos formales, de análisis, legislación, y similares. Hoy en día, nos comunicamos por escrito a niveles íntimos e informales y también teniendo en cuenta el medio de comunicación que usamos, por lo que los usos del lenguaje oral se han ampliado en número y naturaleza.]

??: «en Inglaterra se usan ciertas formas que son distintas a las habituales en los Estados Unidos, situación cuyos orígenes están en la idependencia de la nación: al ser otro país tenían que tener otra lengua… y empezaron por la ortografía» O no lo entiendo, o disiento: a mi modo de ver, partieron de lo mismo, como quienes en América habían sido forzadas y forzados a sólo hablar español, y ocurrió algo que yo entiendo ocurre en la evolución de las lenguas, pero quizá me equivoque: que la lengua en su lugar de origen evoluciona más rápido, o cambia más a lo largo del tiempo respecto a su propia estructura, que la lengua que después ha sido adoptada en un lugar. Me baso en la idea de que el inglés estadounidense será más moderno en las palabras acuñadas y su cantidad, refiriéndome a neologismos, pero sintáctica y morfológicamente y también en ortografía es más fiel a cómo era el inglés británico hace muchos años, es decir, tarda más en evolucionar en eso. Así, por ejemplo, nos encontramos cosas en inglés estadounidense y en español en las Américas que a la gente de Gran Bretaña, o bueno, Inglaterra, y de España, le suenan de un español más antiguo. (sin embargo, al tiempo, esas variantes americanas de ambos idiomas se nutren de las lenguas y culturas de su zona, claro, y por eso mismo hay varios estándares de cada lengua, pienso, porque no se puede ignorar el hecho geosocial, o como se llame). Cro-que-tando: que el dicho de lo de la lengua y el ejército aquí, en esto, no lo veo…

«Un estándar admite variaciones porque es una norma fundamentalmente implícita, no impuesta por ninguna autoridad externa a la dinámica de la lengua misma.»

«En todo estándar hay variación. En primer lugar, (…) pronunciación. (…) El problema puede empezar cuando se trata de gramática. Sin embargo, el estándar lo único que hace es reconocer las formas socialmente aceptadas. Argentinos, uruguayos o chilenos se expresan en el estándar español (…) aunque usen el voseo y formas especiales del verbo que no existen en España u otros lugares de América. Un «leísta» («yo le vi») es tan estándar como un «loísta» («yo lo vi»), y así sucesivamente. Si un hablante de otra lengua aprende español en Latinoamérica las cosas serán distintas que si lo aprende en España.»

«El inglés nos ofrece quizá el ejemplo más radical. (… Pigmalión, de Shaw) en inglés estándar normativo [y eso sin Real Museo de la Palabra Muerta, pero eso sí, con patriarcas que usan el lenguaje como manda la tradición, para establecer clases sociales y repartir lugares en la historia] británico único e invariable era la señal de cultura por antonomasia.» [Pero en la web de la British Library te dicen qué porcentaje de la población habla el Received Pronunciation: el 2% de la población… Sin embargo aquí, los soldados del Real Museo Muerto pueblan los periódicos, las «discusiones», etc., sin dejar, con sus autoritarismo socarrón, espacio para ninguna presentación o discusión de más ideas, todo por defender a los amos o por un sillón en la Academia Asesina de la Lengua]

«Desgraciadamente, las tradiciones tardan en morir y la visión prelingüística del estándar/lengua normativa como obelisco inmutable, intocable y único sigue perdurando; a veces incluso causa ciertos problemas psicológicos a los hablantes de estándar que utilizan una variante regional, pues se ven a sí mismos como «incorrectos» [Claro, porque para eso existe la Academia Autoritaria; el empeño en dejar fuera a las mujeres es el caso más claro de que usan el lenguaje para crear clases, méritos, respeto a autoridades, o todo lo contrario hacia el resto, el «pueblo llano» del que ahora dependen para defenderles (pues gracias al desarrollo científico en las áreas de conocimiento, en nuestro caso, la lingüística, ya es difícil que ocupen un lugar relevante) y al que siempre han despreciado ostensiblemente. Misóginos, homofóbicos, racistas, clasistas… Es anacrónico que sigan por aquí. Habría que reunir todo lo que han hecho para impedir que la situación de las mujeres, al fin, promocionada, no se reflejara en el lenguaje.]

«Y es que el estándar es un compromiso implícito entre los hablantes y cambia cuando ellos así lo deciden al admitir como estándar formas que antes estaban socialmente estigmatizadas. Y ninguna academia de ninguna lengua puede hacer nada por evitarlo (…) es cuestión de aceptación social, no de imposición externa de normas artificiales» [pero no diría yo (o únicamente) artificiales, son del poder; el poder ha usado siempre el lenguaje para crear la sociedad también. por eso nos impidió acceder a la cultura, la propiedad, los viajes y el uso «legítimo» de la violencia, y desde luego, mucho más, figurar en ella].

«En épocas más recientes se han creado otros estándares: el finés, el eslovaco, el griego (tienen 2), el noruego (ídem), el hebreo, el samoano y muchas lenguas que no contaban con una tradición escrita reciente. Dicho sea de paso, quienes critican el euskara batua o vasco estándar por ser artificial tendrían que echar un vistazo a la historia: prácticamente todas las lenguas estándar son tan artificiales como esta forma ahora oficial de la lengua vasca. (…) Por naturaleza, el estándar es artificial, no corresponde exactamente al habla de ninguna región concreta (el castellano no es de «Valladolid», por ejemplo).» …

Vocabulario estándar p. 43 – sigue en los comentarios posteados en este tema.

Ir a Página Lecturas de Lingüística con posts

Terminar The Man-Made World, de

Terminar The Man-Made World, de

Recibo dos ejemplares! Esperando otro ensayo…

Recibo dos ejemplares! Esperando otro ensayo…